日本100名城リスト

Curated by @travelog

日本の歴史的な城は、数世代にわたって多くの物語と伝説を紡いできました。日本100名城は、その中でも特に魅力的で歴史的価値が高い城を厳選したリストです。壮大な天守閣や美しい石垣、広大な城下町など、各城が持つ独自の魅力は、訪れる人々に深い感動を与えてくれます。歴史好きも、旅行好きも、一度は訪れてみたい名城の数々を、一緒に探索してみましょう。

北海道函館市にある星形の西洋式城郭で、美しい堀と桜の名所としても有名で、五稜郭タワーからはその全景を一望できます。 また、堀ではボートに乗って景色を楽しむこともできます🚣

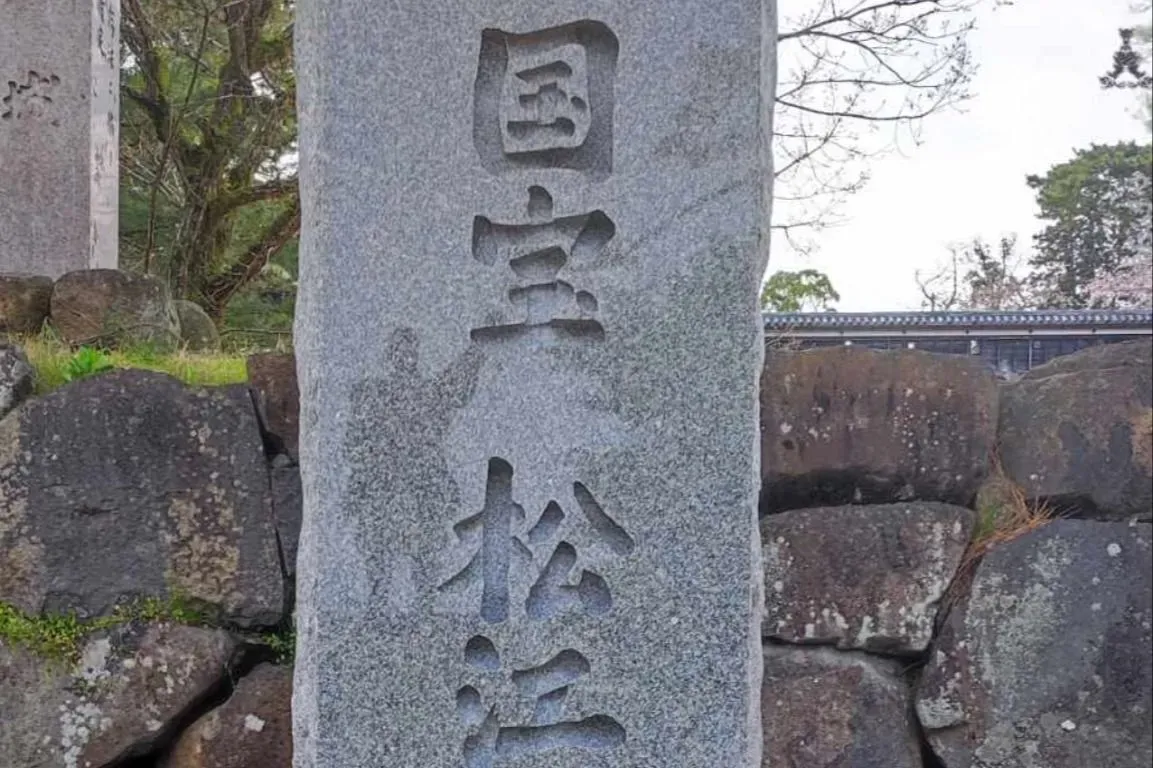

松前城(日本100名城No.3)は、北海道松前町にある城。 元々は福山館として江戸時代より松前氏が入城、松前藩としていた。 時代が明治時代になると、鎖国の終わりに伴い外国選からの海防のため福山館から近世城郭として改築され松前城となった。 明治維新後は天守は国宝に認定されていたが、火事で消失してしまっている。その後1960年に外観復元天守として再建された。 松前城の見どころとしては、本丸御門が一つ挙げられる。旧国宝であり現在の重要文化財としても認定されている。松前城の唯一の現存遺構でもある。 石垣... Show more

根城(日本100名城No.5)は青森県八戸市にある城。南北朝時代に南部師行が築城されたとされ、本丸・中館・東善寺・岡前舘・沢里館の5つの館(曲輪)が連なる連郭式の平山城である。現在は、本丸・中館・東善寺の3つの郭が現存している。豊臣秀吉の奥州仕置の際に城自体はほとんど破壊されたが、八戸氏の本拠地ではあり続けた。春には桜も咲き、定期的にイベントも開催され、地元民の憩いの場所となっている。

敷地内にはその昔、薬草園としていた場所もあり南天が植えられている。

現在は史跡根城の広場として市民に利用されている。八戸駅からバスで20分ほど。

久保田城(日本100名城No.9)は秋田県秋田市にある城。久保田城がある千秋公園は日本さくら名所100選にも選出されている。 江戸時代にこの地に転封となり、久保田藩初代藩主となった佐竹義宣が築城した。何度か本丸で火災があり御殿の消失をしている。特に江戸時代後期に起こった。では、北方多門長屋1棟49間、北方櫓1ヶ所、西方多門長屋1棟12間、西方櫓1ヶ所(、北西方塀25間を焼失しており規模の大きい火災があったことがわかる。明治時代にも火災があり、城の大部分を消失した。 現在は千秋公園を形作る一つとな... Show more

弘前城(日本100名城No.4)は青森県弘前市にある城。現存天守の一つ。日本さくら名所100選にも選出されている。 弘前城は南部家に臣従していた大浦為信が豊臣秀吉から所領安堵の朱印をもらい独立したのちにこの地に築いたことから始まる。関ヶ原の戦いでも東軍に与した為信は弘前藩初代藩主となった。その後幕末までお家騒動などを乗り越えながら津軽氏(大浦氏)が治めていくのである。 現在見られる3階天守は1810年に完成した。元々は5重の巨大な天守が建てられていたが落雷にて焼失した。天守台は現在も城内に残って... Show more

鶴ヶ城(会津若松城、日本100名城No.12)は福島県会津若松市にある城。 元々はこの地は蘆名氏が黒川城として治めていた。伊達政宗によって蘆名氏が滅ぼされたのち、伊達氏の支配下となるがすぐに豊臣秀吉によって召し上げられる。その後城主となった蒲生氏郷が地名の黒川を若松に改名し城自体も近世城郭へと改築した。 現在見られる天守は会津戦争の際に取り壊した天守をそっくりに作り直した外観復元天守である。会津戦争では新政府軍の攻撃を1ヶ月もの間しのいだ。外観復元天守として現在見られる天守へ作り替えたのは加藤嘉... Show more

言わずと知れた越後の龍、上杉謙信の居城。麓から本丸まで1時間足らずで登ることが出来る。麓から本丸に登るにつれて、この城の難攻不落さが体験できるだろう。細い道、急な崖、いくつも巡らされた曲輪...また籠城するには十分な大きな井戸もある。本丸からの眺めはこれまた圧巻で、直江津港から上越市内を見ることが出来る。そして本丸にある立て看板には戦国時代からの家や畑の位置関係があまり変わっていないというような記述も見られる。まさに謙信が見ていた眺めを共有できる、ノスタルジーな場所なのである。ちなみに本丸に登る... Show more

加賀藩のお城。加賀100万石の名に恥じない城の作りとなっている。なまこ壁と呼ばれる特徴的な外壁や、櫓壁面に付けられた唐破風などは金沢城の特徴である。石垣の美術館と言ってもいいほど、野面積み、打込接、切込接といろんな石垣の積み方を見ることが出来る。是非とも建物だけでなく石垣の積み方にも注目して頂きたい。また石川門や三十間長屋など現存する遺構も沢山あるのも金沢城の特徴の一つだろう。もともとは尾山御坊という、加賀一向宗の本拠があったところである。織田信長の北陸侵攻の際に佐久間盛政が尾山御坊を落とし、後... Show more

松代城(日本100名城No.26)は長野県長野市にある城。 戦国時代の川中島の戦いの際に武田信玄が築城した城である。当時は海津城と呼ばれていた。 武田氏滅亡後は織田家臣の森長可の居城となる。 江戸時代になると、海津城は「待城」に名前を帰る。そして酒井氏の後に関ヶ原の戦いで東軍についていた真田信之が入ることになり明治まで真田氏が政治をとることになる。 明治時代となり松代城は廃城。現在は石垣や堀などが遺構として残る。 松代城の特徴の一つとしては、復元された太鼓枡形門の屋根に注目してほしい。長野県は冬... Show more

上田城(日本100名城No.27)は長野県上田市にある城。城内に上田神社がある。 戦国時代末期に真田氏が築城し、真田本城から移った。上田城は天正壬午の乱での第一時上田合戦、関ヶ原の戦いに向かう途中の徳川秀忠軍との第二次上田合戦と2度に渡り、徳川氏との攻城戦で勝利している。上田城内にある上田神社は、「落ちない城」として受験生に人気の神社となっている。 関ヶ原の戦いで、長男信之は東軍に従軍したため上田の地を安堵された。しかし上田城の改修や増築の許可は得られず、その後松代藩へ転封、仙石忠政が入り上田城... Show more

水戸城(日本100名城No.14)は茨城県水戸市にある城。古くは平安時代築城とされる。城主は大禄氏が支配し後に江戸氏が長らく支配、戦国時代には佐竹義宣が本拠地とするが関ヶ原の戦いの後に現在の秋田県へ移封。江戸時代になると徳川家康の五男武田信吉、その後徳川頼宣、頼房が入る。頼房は初代水戸藩主となり、その息子光圀はあの「水戸黄門」のことである。9代斉昭は弘道館と偕楽園を作っている。現在は本丸は水戸第一高校の敷地となっているが見学は可能、二の丸は道路以外の立ち入りはできなくなっており、三の丸は小学校の... Show more

高遠城(日本100名城No.30)は長野県伊那郡高遠町にある城。諏訪氏一門の高遠氏が城主であったが、後に武田氏重臣の秋山虎繁が城主となる。その後武田勝頼が諏訪氏を継承した際に城主となる。武田義信が廃嫡されたあと、勝頼の叔父武田信繁が城主に、甲州征伐の前には勝頼の異母弟の仁科盛信が城主となる。武田氏滅亡後は目まぐるしく城主が変わり、最終的には内藤氏が明治維新まで8代城主を勤めることになる。現在はさくらの名所としても知られており、春になると桜が咲き誇る。高遠藩は後に会津藩主となる保科正之が育った地と... Show more

佐倉城(日本100名城No.20)は千葉県佐倉市にある城。 佐倉城は戦国時代千葉氏によって2度築城されようとしたが、いずれも築城を命じた本佐倉城主の暗殺により頓挫している。 江戸時代に入り、徳川家康の名で土井利勝が築城しやっと築城に至るのである。佐倉城はその後佐倉藩主となった人物が幕府の要職に就くことが多く、それゆえ「老中の城」とも呼ばれている。藩主は様々に変わり幕末を迎える。 明治維新後は廃城令及び兵営設置のため城内の建築物は撤去されている。 現在は城址公園として整備されているが、本丸や二の丸... Show more

八王子城(日本100名城No.22)は東京都八王子市にある城。北条氏照が関東の西側の軍事拠点として築城した。1590年の小田原征伐の際は、2,000人で籠城したが圧倒的武力と大名が名を連ねる豊臣軍に力攻めされ、半分以上の死者を出したという。御主殿にいた北条方の婦女子たちは御主殿の滝に次々に身を投げ、その水は三日三晩血で染まった赤色をしていたという伝説も残っている。現在は心霊スポットとしても有名だそうだが、そりゃ無念な思いで死んでいった人間が1000人以上もいればそうなるだろう。歴史も知らずに無闇... Show more

岡山城は戦国時代に宇喜多氏が居城としていた。関ヶ原の戦いの後に小早川氏、小早川氏が断絶した後は池田氏が入城し幕末まで藩政を採った。現在の城郭に変貌したのは、小早川期から池田期にかけてである。城下町は面影を残しており、当時の道の作りなどを楽しむのも良いだろう。天守は烏城の別名と違わない、漆塗りの黒い天守で再建された現在も威厳を表している。もともと昭和期までは現存天守であり国宝にも指定されていたが、1945年の岡山空襲で焼失した。その後1964年に外観復元天守として再建されている。城内には築城当時の... Show more

【訪問記】2024年2月9日 滋賀県彦根市といえばひこにゃん、ひこにゃんといえば彦根城。入場券を購入していざ出陣。入口を抜けると子供10人くらいが横並びで登れるような幅のスケールのでかい石段に圧倒される。この石段、なんかおかしくないか?・・・石段をのぼりきるとお土産の販売所が出現。もちろん、ひこにゃんグッズ激推しです。その先の門をくぐると、また広々とした石段が。頂上はまだなのか?・・・そして、間違いない。地面全体が左に傾いてる。その先に見える彦根城の天守を見上げると体が持っていかれそう。これが地... Show more

赤穂城(日本100名城No.60)は、兵庫県赤穂市にある城である。赤穂城は、江戸時代初期の大名、浅野長直によって築城され、忠臣蔵の舞台として広く知られている。浅野長矩が藩主を務めた際、江戸城内で吉良上野介を斬りつけ、その後切腹を命じられた。この事件により、家臣たちは主君の仇を討つために赤穂藩を脱藩し、討ち入りを果たした。この忠臣蔵の物語は、赤穂城の歴史と深く結びついている。 赤穂城は、もともと山鹿流兵学を採用した堅固な構造を持つ平城で、天守閣こそ持たないが、美しい石垣や水堀が訪れる人々を魅了して... Show more

【訪問記】2024年2月22日 住所:大阪府大阪市中央区大阪城1-1。まさに大阪の中心と言わんばかりの場所に立つ大阪のシンボル・大阪城にやってきました。NHKとSECOMの巨大ビルに見守られながら、外国人観光客と公園ランナーの間をかいくぐり、天守閣へ。玉造門を抜け、天守閣へ。マッシュルームカットされた植栽ロードを抜け、天守閣へ。・・・秀吉さん、天守閣まだッスか。立派すぎる石垣に囲まれた大阪城への入口・桜門を抜けると、ようやく姿を現しました、緑青の屋根瓦と金色の装飾が施された大阪城。立派でありなが... Show more

小田原城(日本100名城No.23)は、神奈川県小田原市にある城。後北条氏の本拠地としても非常に有名な城である。最も、本拠地として使い始めたのは初代の宗瑞公ではなく、その息子氏綱からと言われている。小田原城は、城の設計(縄張り)が総構えとしても非常に有名な城で、現在でもその遺構をたどるツアーが開催されるほどである。全長は約9kmに渡ると言われており、城の敷地がいかに広くそして防衛に優位性があったかが窺われる。現在の天守は復興天守であるが、小田原市のシンボルとしてそびえている。石垣や周辺の土塁など... Show more

本丸にある食事処では日本酒を楽しむこともできる。

備中松山城は現存する天守の一つ。岡山県高梁市の臥牛山に建つ。1681年に建てられたと言われる。廃城令では取り壊しの対象になったが、山の上にあるためそのまま放置された。備中松山城は関ヶ原の戦いのあと、しばらくの間天領となり小堀氏が代官として治めていた。その後備中松山藩として池田氏、水谷氏、安藤氏、石川氏、板倉氏と藩主が頻繁に変わっている。水谷氏から安藤氏へ藩主が変わる際に間が開いているのだが、その際に城番として忠臣蔵で有名な大石内蔵助が入っている。その際、城の明け渡しに際して「両内蔵助の対決」とい... Show more

赤穂城(日本100名城No.60)は、兵庫県赤穂市にある城である。赤穂城は、江戸時代初期の大名、浅野長直によって築城され、忠臣蔵の舞台として広く知られている。浅野長矩が藩主を務めた際、江戸城内で吉良上野介を斬りつけ、その後切腹を命じられた。この事件により、家臣たちは主君の仇を討つために赤穂藩を脱藩し、討ち入りを果たした。この忠臣蔵の物語は、赤穂城の歴史と深く結びついている。 赤穂城は、もともと山鹿流兵学を採用した堅固な構造を持つ平城で、天守閣こそ持たないが、美しい石垣や水堀が訪れる人々を魅了して... Show more

吉田郡山城(日本100名城No.72)は広島県安芸高田市にある城。 吉田城は毛利氏の居城として有名な城である。最初は麓からの小さな山城であったが、毛利家の拡大につれて城の規模もどんどんと拡大していった。曲輪(平坦な場所)は大小合わせて270ほどあり家臣の屋敷なども建てられるようになっており、籠城の際は城全体を使って戦うことができた。元就の時代から拡張をしてきた吉田城だが、戦国時代も末期になってくると山城では政治が執りにくくなってくる。そして毛利輝元が広島城への移動を決め、吉田城は毛利氏の本拠地と... Show more

兵庫県明石市にある歴史公園。明石の駅のすぐ北側に位置している。上の写真は、明石城の巽櫓で、奥には明石海峡大橋が見える。巽櫓は、現存する12の三重櫓のうちの1つであり、国の重要文化財に登録されている。入母屋造で、海が広がる南側を向く。船上城は、一国一城令で取壊しとなったが、船上城の三重櫓が明石城に移築されている。https://hyogo-akashipark.jp/aboucastle/

坤櫓の写真。城の南西部にある。明石城には、天守は築かれなかったものの、巽櫓よりは大きく、西方の守りを強化している。これも三重櫓である。明石城は三重櫓が2か所設置されているという。初代藩主は小笠原忠政であり、織田信長も徳川家康も曾祖父にあたる。江戸幕府2代目将軍の徳川秀忠の命令で、西方からの守りの強化のために、江戸時代初期に築かれた。また、明石城の城下町の町割りを行った宮本武蔵が手掛けた樹木屋敷や庭園なども再現されている。https://hyogo-akashipark.jp/aboucastle... Show more

かつて、明石城の本丸にあたる場所には、811年に空海によって創建された楊柳寺があったが、この寺院の僧侶、覚証が887年に700年前後の歌人、柿本人麻呂の夢を見たとき、寺院の後ろにあった塚に「人丸塚」と名付けた。この寺院は、この頃、月照寺と改名し、明石城の築城とともに現在の明石市立天文科学館の北側に移転した。人丸塚は城の鎮守のために現在地に遺され、現在に至る。

明石公園は、歴史公園でありながら、野球場や陸上競技場、自転車競技場やテニスコートなど体育施設もあり、都市公園としての役割も果たしている。また、築城当初から存在する剛の池は、濠としての活用されたが、手漕ぎボートや足漕ぎボートに乗れる。花見や紅葉のスポットでもある。

この桜の木のくぼみからは、モミジが生えているという。写真中央部をよく見ると、その光景が見られる。このようなロマンティックなスポットが、公園内にいくつも設けられているという。中には、隠れ家的なスポットもある。時間があれば、このようなスポットを全部回るのがオススメ!

明石城は、日本100名城に指定されている。また、明石公園は、日本の都市公園100選の地、さくら名所100選の地、日本の歴史公園100選に選ばれた。木々が多く、ちょっとした森林浴もできそうな公園だ。

福山城(日本100名城No.71)は広島県福山市にある城。徳川家康の従兄弟である水野勝成が西国の抑えとして10万石で初代藩主として入城した。1615年の一国一城令発布後の大規模な近世城郭としては最後に竣工した城。形式は輪郭式の平山城だが、2重の堀や瀬戸内海へ抜ける運河を持つために海城としても知られる。五重の天守と7基の三重櫓を有していた。廃城令によって取り壊される予定であったが、福山町などの請願によって、本丸の天守・筋鉄御門・伏見櫓・御湯殿・鐘櫓の5棟の建築物が残されることとなった。旧国宝にも指... Show more

伏見櫓。京都の伏見城から移築されたものとされている。福山城の伏見櫓は、解体修理の際に伏見城のものであった証拠となる文字が墨書きされており、国宝への登録の動きもある。

J R福山駅。元々は三の丸の敷地内であった

「令和の大普請」で貼られた鉄板。他の三面と異なりこの北側の壁面のみ黒く見える。

月見櫓と付随する付櫓。

広島城(日本100名城No.73)は広島県広島市にある城。吉田郡山城を本拠としていた毛利氏がこの地へ移るときに築城された。広島城は太田川の三角州に築城され天然の要害に囲まれた城となっている。豊臣秀吉の聚楽第に影響を受けた縄張となっており、築城には10年の月日を要した。現在はないが渡り廊下で繋がっていた小天守もあった。本丸を堀で囲い23基の櫓が守ってもいた。また毛利氏が関ヶ原の戦いの後改易されたのちに入城した福島正則は、さらに何重も堀を作り88基の櫓や10基の門を築いたとされ、日本でも最大級の城郭... Show more

天守からの景色

和歌山市にある城。1585年に豊臣秀吉が弟の秀長に命令して、藤堂高虎らにより築城された。秀長家の断絶の後、桑山家が城主となったが、1600年の関ヶ原合戦のあとに浅野幸長が入城した際に黒板張りの連立式天守が建てられ、のちに徳川家康の10男である頼宣が城主となった。1798年に天守閣が白壁となった。江戸末期に、落雷で焼失した天守はすぐに建て替えられたが、2代目天守閣は第二次世界大戦の空襲で甚大な被害を受けたので、現在の天守は第二次世界大戦後に鉄筋コンクリート造りで再建されたものである。内部は博物館と... Show more

天守閣と二つの櫓は、それぞれ多門櫓によってつながっていて、連立式天守という。天守閣には唐破風や千鳥破風も見られる。桃の形をした瓦もある。手前には天守二の門が、奥には天守閣が見える。

天守閣の最上階は、展望台となっていて、城下町である和歌山の市街地を一望できるほか、紀ノ川や和泉山脈、紀伊山地や紀伊水道、淡路島なども見える。写真は、天守閣から眺めた西の景色で、手前には紀ノ川が、そして和歌山港の製鉄所の奥には淡路島が見える。

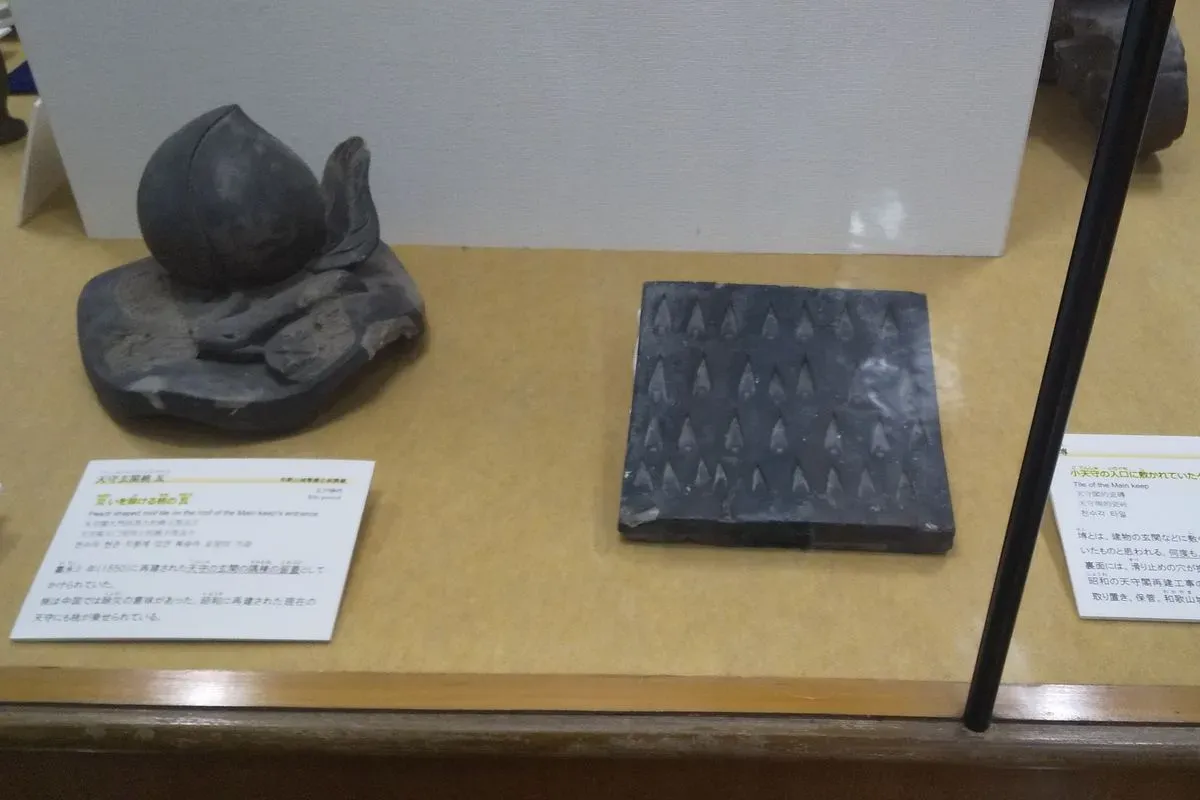

かつての天守閣にあった桃の形の瓦も展示されている。戦後に再建された天守閣にも復元されている。また、小天守の入り口にあったタイルも展示されている。

天守閣には、和歌山城で発見された文化財を展示している。瓦や壺や輪宝のほか、寛永通宝という古銭なども展示されている。

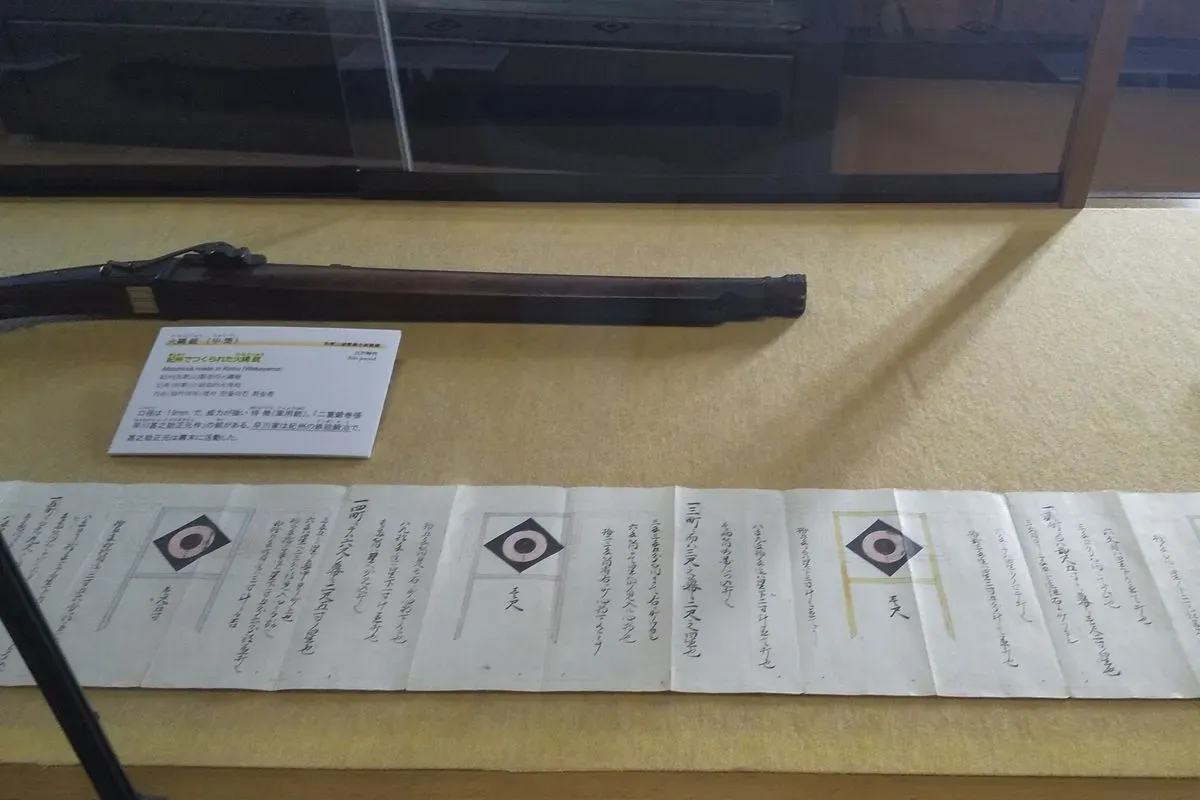

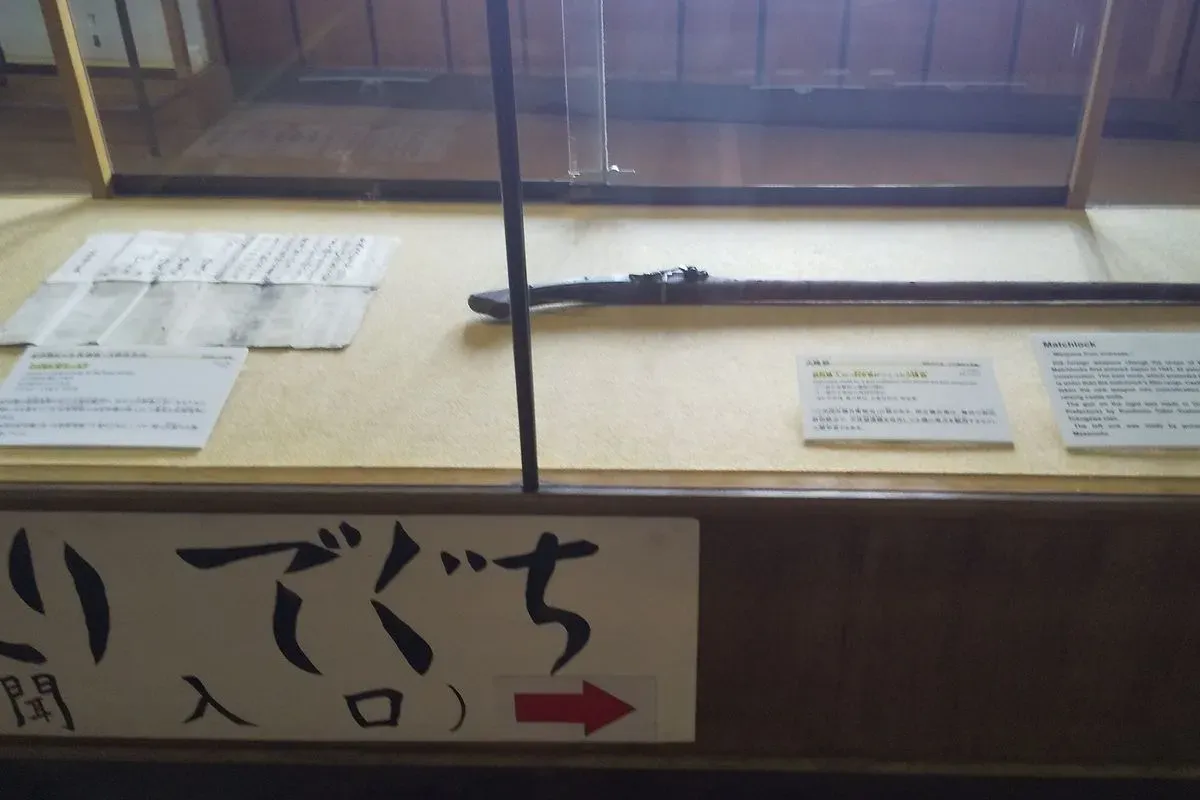

かつて戦で使用されていた火縄銃などの資料も展示されている。

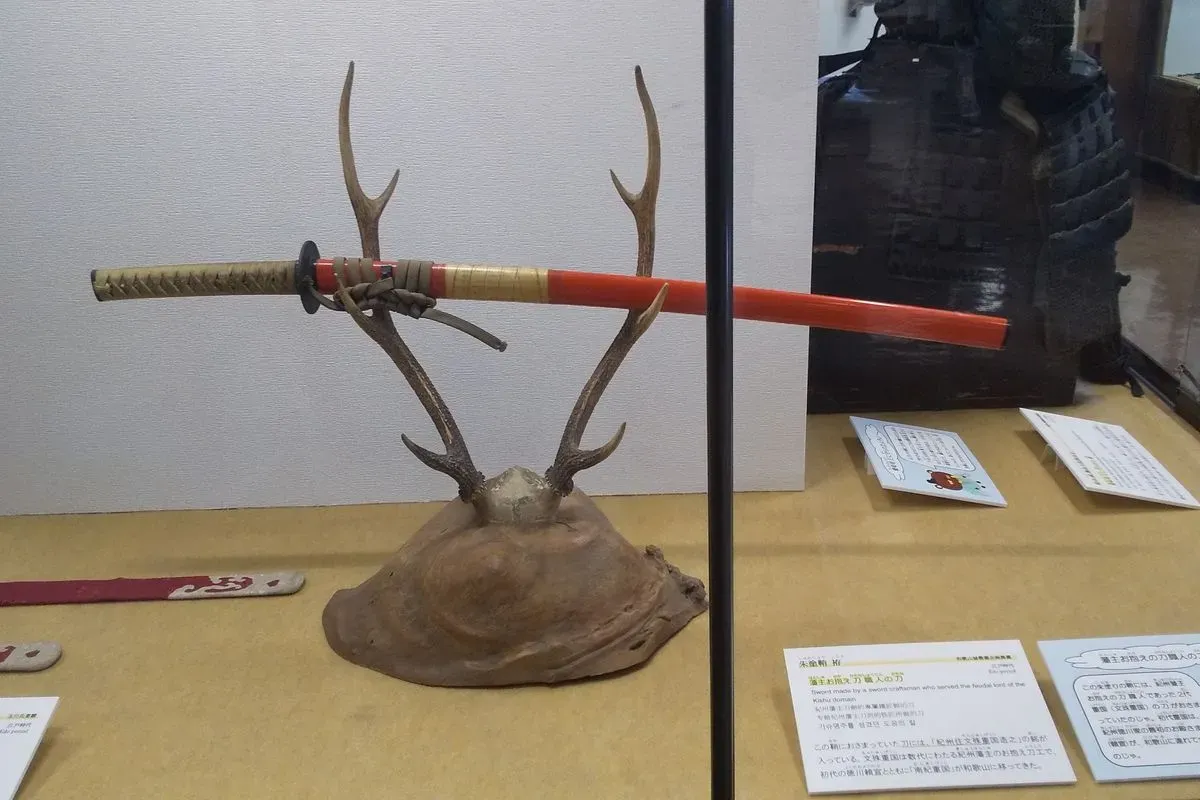

紀州藩主のお抱えの刀職人によってつくられた刀も見学可能。

火縄銃の横には、銃の使用を許可する免許状も展示されている。また、明治時代の郵便局員が、盗賊による略奪から郵便物を保護するために携帯していた銃などもある。

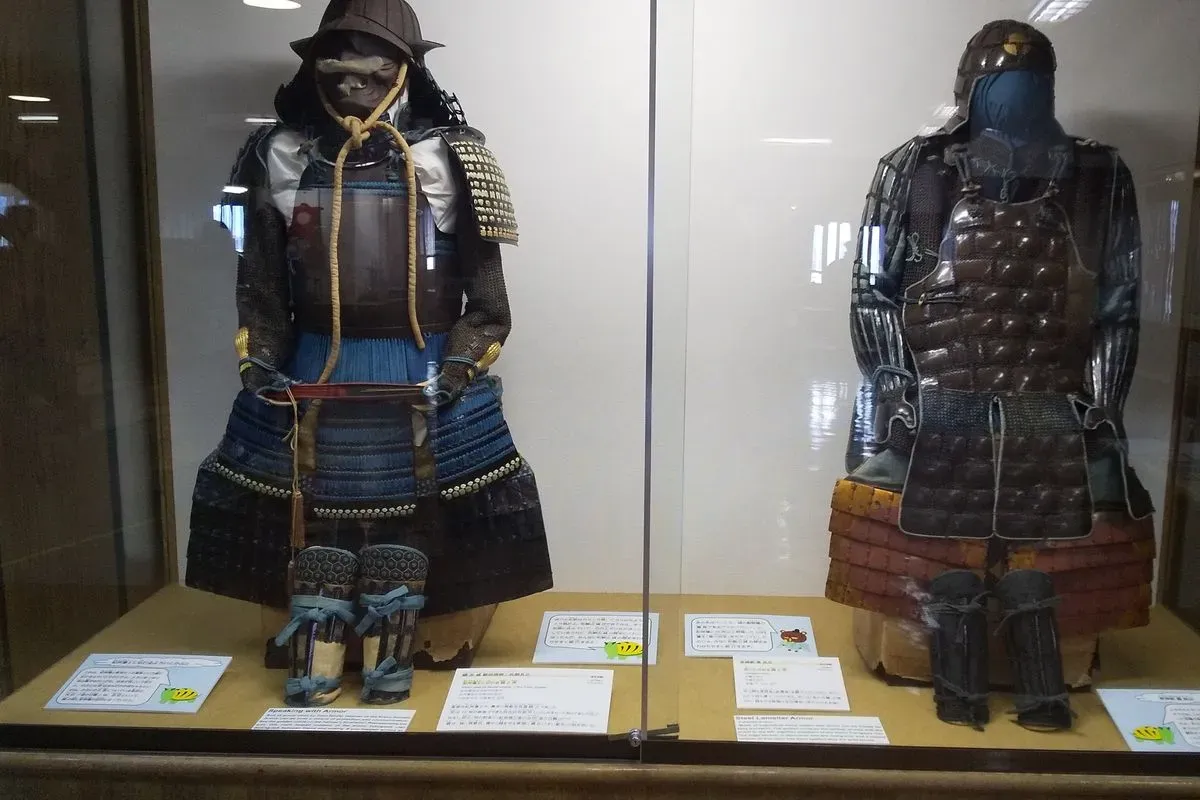

天守閣には、ほかにも甲冑や駕籠などの資料が展示されている。アクセスは、JR和歌山駅または南海和歌山市駅から和歌山バス。南海電鉄の「和歌山観光きっぷ」の提示で、お得に見学することができた。

湯築城(日本100名城No.80)は、愛媛県松山市にある城。 元々は鎌倉時代から伊予守護である河野氏の居城であったが、戦国時代に織田信長による四国征伐の際に落城する。当時の城主河野通直は助命されるも二年後に没する。 その後廃城となり、伊予松山城築城の際には湯築城の建築材も使用されている。 現在は県立公園の道後公園として整備されており、敷地の一角には資料館が建てられ武家屋敷も復元されている。国の史跡にも指定されている。 土塁や水堀を見ることができる。公園内には桜の木もあり、シーズンになると温泉と桜... Show more

松山城(日本100名城No.81)は愛媛県松山市にある城。天守は現存12天守の一つで、その中でも一番新しいものである。別名を金亀城ともいう。 松山城は、1602年に伊予国を治めていた加藤嘉明が関ヶ原の戦いの功により20万石を加増され、それまで居城としていた正木城が手狭となったことから、現在松山城がある勝山に築城したことに始まる。 加藤嘉明は完成を前に会津へ移封となり、その後蒲生氏の後に徳川家康の甥である松平定行ののちは松平家が明治まで治める。 松山城は天守全国でも数少ない登り石垣を見ることのでき... Show more

宇和島城(日本100名城No.83)は愛媛県宇和島市にある城。現存天守の一つである。元の城名を板島丸串城と呼ばれており、「宇和島城」と呼ばれるようになったのは、伊達政宗の長男伊達秀宗が入封した江戸時代の頃からである。宇和島城は、古くは平安時代まで遡る。初めて天守が建造されたのは1601年藤堂高虎築城の時とされており、上から見ると不等辺五角形の城郭は藤堂高虎が仕掛けた非常に巧妙な作り方なのである。その後伊達政宗の長男秀宗が1615年に入城し、2代宗利の時代に城郭の大修理を行い現在見ることのできる天... Show more

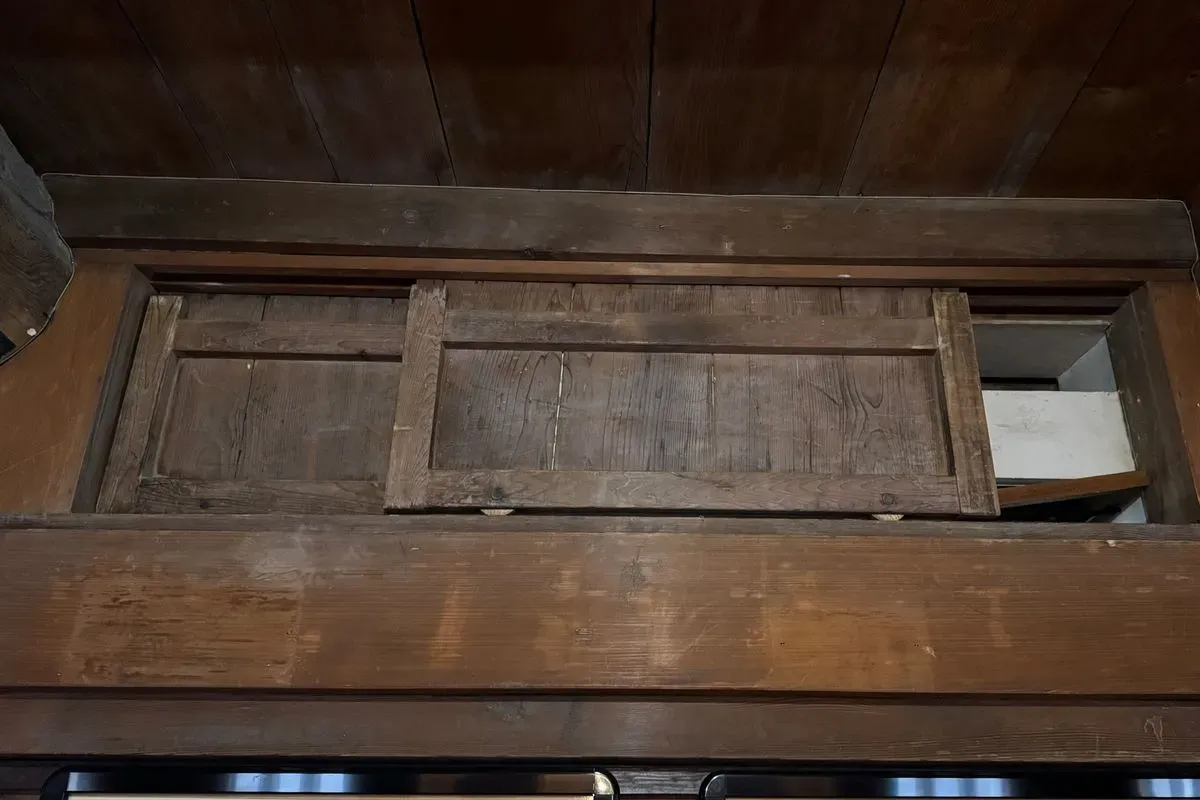

これが天守内側から見た排煙窓である。

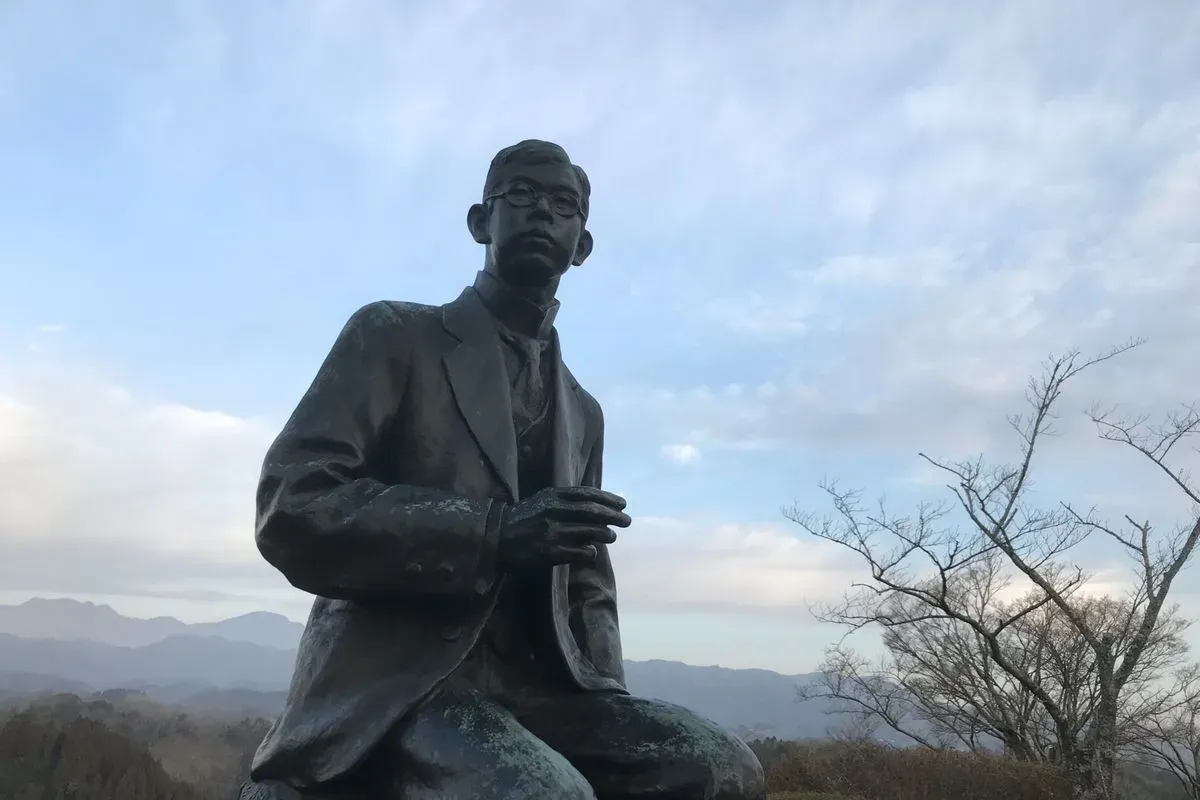

大分県豊後高田市にある城跡。賤ヶ岳の戦いで戦死した中川清秀の次男秀成が現在の城郭へと形作った。もともとは、源頼朝から源義経を匿う為に作られたという伝説もある。 その堅牢さは登城するとよく分かる。中川氏の前に城主だった志賀親次は九州制覇を目論む島津軍をこの岡城で撃退している。 岡城の特徴は高石垣だろう。崖に張り巡らされた石垣はこれまた壮大である。 滝廉太郎は幼少期をこの岡城麓で過ごしていた時期があった。代表曲「荒城の月」はこの岡城がモチーフになっているという。 登城には登城料が必要。スタンプは料金... Show more

兵庫県を代表する観光地として知られ、日本初の世界文化遺産に登録された姫路城は、白鷺城という別名をもち、大きくて白い天守閣で知られる。このような天守閣になったのは、1600年の関ヶ原の戦いの後に池田輝政が城主となったとき、大幅に改築を行ったからである。天守閣は、2009年から2015年に平成の大修理を経て、美しさを増した。姫路城には、壁から鉄砲を撃つための狭間など、戦に備えた構造が随所に見られるので、城を見学する際には、そのような細部も観察すると面白味が増す。

福岡城(日本100名城No.85)は福岡県福岡市にある城。関ヶ原の戦いの後に豊前国から移封となりこの地を与えられた黒田長政が築城した。1601年に築城を開始し1607年には完成していた。現在は埋め立てられているが、元々は海城であり、現在大濠公園となっている場所は元々海であったため潮見櫓というものもあり現在復元が進められている。天守台には基礎となる礎石が見られるが、天守が建っていたかは判明していない。ただし天守があったとする文献も存在しており、現在復興天守の建設についての議論も進められている。春に... Show more

2024年春に天守を模した建築物が期間限定で建てられた

多聞櫓は現存のものであり、重要文化財となっている。当時は倉庫として使用されていたとのこと

下之橋御門。当時は藩主の出入りや公式行事で使用されるなど格式の高い門であった

桜の季節にはライトアップもされる

-ctZySpU5ynYq_1200x800.webp?alt=media&token=b3298963-1763-4272-9822-5ac34ed69f37)

-apXX9bwPV0ri_1200x800.webp?alt=media&token=7adc92b5-2695-4a48-a860-a17caf835bba)

-I0qUwkQEX6xQ_1200x800.webp?alt=media&token=d1670a61-23b3-4688-be66-c961888e8e4c)

-2ayb8mZp7nzG_1200x800.webp?alt=media&token=67365570-7f48-4156-978a-b7caaa1da60c)